/ Edwin Guzmán Ortiz /

Un estante de madera de roble de 1.60 x 1.80 mts.: la ventana. En realidad, la futura morada que fui habitando lenta como sigilosamente. Filas de libros misteriosamente ordenados, lomos ilegibles a la memoria, autores ignorados; un mueble más en la casa, poco distinguible de los demás: la biblioteca de mi padre.

Una ventana, una morada, un navío o, como imaginaba Borges, el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Así fue esa memorable estructura, tan presente como ausente en mi infancia junto a su arduo contenido que estimo ahora, no pasaba de unos pocos cientos de libros, dispuestos además en otros subsidiarios anaqueles que solícitamente la acompañaban.

La relación de mi progenitor con ella obedecía a un trajín discreto, a imperceptibles rituales donde los libros musitaban y asumían una función circunstancial, una presencia sigilosa, una existencia intermitente y familiar.

Hasta que ocurrió algo impredecible, provocando mi directa implicación con la biblioteca. La primitiva y pertinaz indisciplina de l´enfant terrible hizo que mi padre, en el afán de corregirme y tornarme “hombre de bien”, opte por un castigo sutil, propinándome un libro por cada falta grave, cuya lectura obligatoria, más su inmediato resumen, era condición para levantar la sanción y recuperar la anhelada libertad. Fue una época de incontables horas en un rincón, con uno ojo en la página y el otro en la puerta de calle, donde terminé leyendo Los Tres Mosqueteros, Oliverio Twist, Las aventuras de Tom Sawyer, Platero y yo, Miguel Strogoff, sumándose además otras travesuras que remataban en la inevitable purga de rigor. Recuerdo todavía cuando mi padre me conducía cariacontecido al estante cómplice, y cuidadosamente elegía el próximo calabozo de papel que supuestamente haría de mí un muchacho ejemplar, un vástago disciplinado y responsable. La letra entra con letra, se diría.

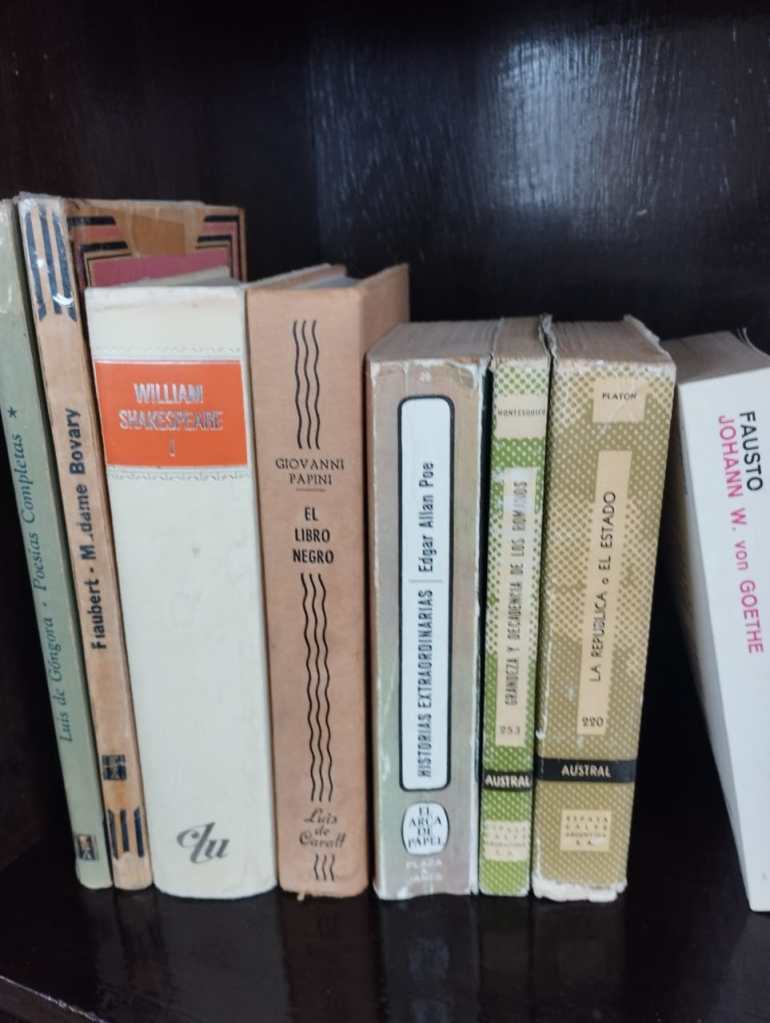

Al acercarme a los 15, debido a unos arreglos en casa y el consiguiente traslado circunstancial de los muebles, en medio de un caprichoso resfrío, terminé aislado en una habitación reposando un par de días sobre un improvisado colchón junto a pilas de libros vaciados de la pequeña biblioteca. El ambiente, el aislamiento y el aburrimiento hizo que empezara a manotear algunos ejemplares percatándome por primera vez –tacto, olor y vista de por medio– de esa población insurgente de títulos y autores en ediciones disímiles. Extrañamente, percibí que algo poderoso latía en medio de ese ambiente. Ahí fue que –vuelvo a recordar– me llamó la atención, por el título, El Anticristo de Nietzsche y en cuya tapa mi abuelo Manuel –hombre recto y cristiano a rajatabla– había escrito con lápiz enérgicamente “no vale la pena”. Y claro, me interesaron otros títulos insólitos: La lucha con el demonio de Stefan Zweig, Cuentos de Misterio de Allan Poe, La amada inmóvil de Nervo, Cartas a un joven poeta de Rilke, o los poemas de García Lorca que mi padre con frecuencia saboreaba re/citándolos y que guardo aun en la memoria. Circunstancia inolvidable en la que se abrazaron sin recelo los superados castigos con una inexplicable curiosidad, en ese frente a frente con los libros de la casa.

Una tarde, a fines de los 60, al cabo de un ensayo doméstico en mi condición de baterista amateur de rock, y habiéndome percatado del daño inferido a la contratapa de un libro tomado de la mesa de noche de mi padre, el mismo que oficiaba de tom-tom de mi improvisada batería, en la intensión de recomponerlo me topé con el título: Elogio de la sombra, de un desconocido Jorge Luis Borges. Casi maquinalmente abrí al azar una de sus páginas cuyo título rezaba “The unending gift”, mi titubeante lectura más su paulatina y dichosa revelación fue como un relámpago que provocó mi inmersión súbita al país de las letras. Así fue, terminante, como el amor a primera vista. Hoy guardo celosamente aquel ejemplar celeste de Editorial Emecé y es uno de los más grandes legados paternos a esta pequeña vida de errancias y anhelos inconfesados. Borges fue además el santo y seña que me acercó con inusual interés a la biblioteca de marras que, ensimismada, lucía en mi antigua casa de la calle Murguía entre Camacho y Petot de Oruro.

Tal hallazgo le fue discretamente transmitido a René Antezana, gran amigo e infaltable contertulio. Él coincidentemente también me reveló que se hallaba silenciosamente disfrutando de Cien años de Soledad. Y el bifronte Borges/García Márquez entró en escena con todas sus consecuencias. Así se enriqueció aquella veta de una fraternidad cómplice preocupada a su vez por el rock, el cine, el carnaval y las incursiones melífluas de la edad. Más adelante, vendría el vendaval Cortázar, Rimbaud, Donoso, Bradbury y tantos escritores que espetaron y estimularon nuestro insaciable imaginario.

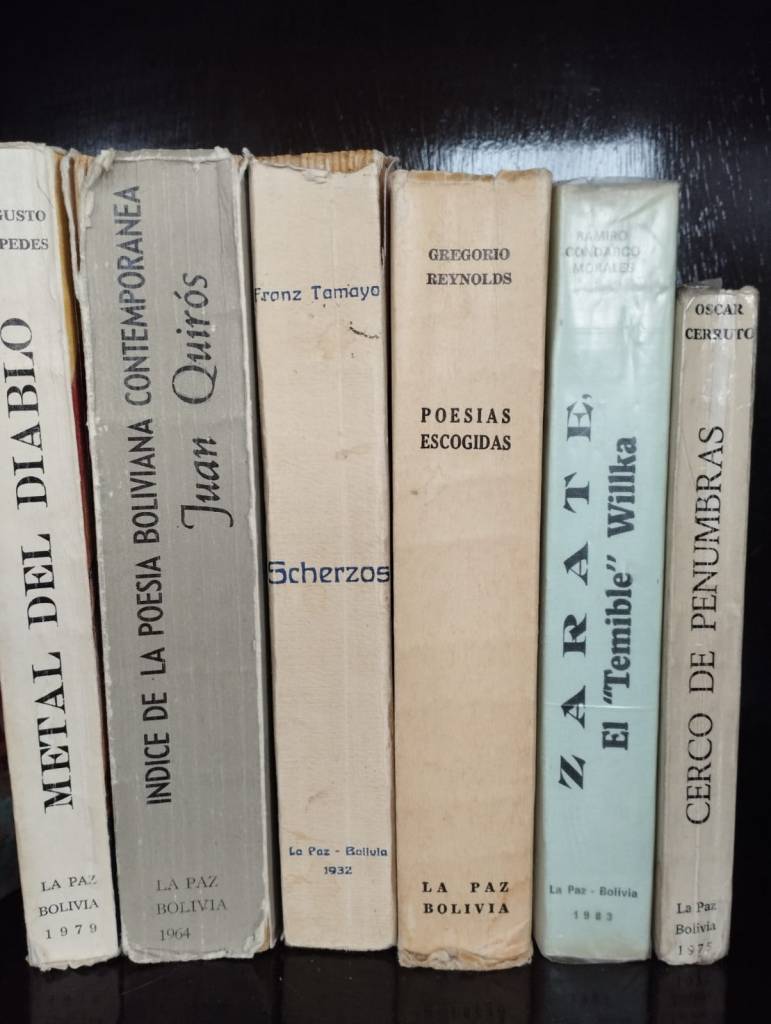

De este modo la biblioteca paterna se fue haciendo una realidad más evidente, transformándose y asumiendo una presencia protagónica. La mirada de soslayo fue desplazada hacia una mirada frontal y sostenida. Parte de su irradiación fueron las lecturas de poemas que mi padre circunstancialmente oficiaba en casa; ¿cómo no recordar en su cálida voz a Rabindranath Tagore, Whitman, Neruda, Juan Ramón Jiménez, o los Rubayats de Franz Tamayo?

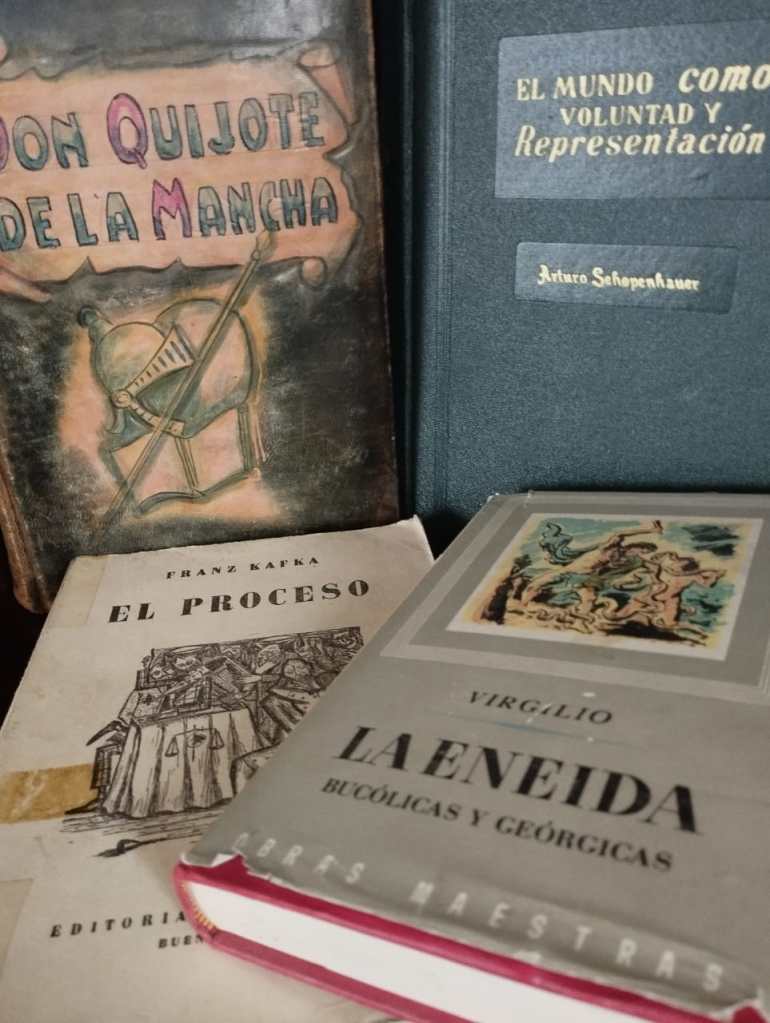

Con los años y el revisited periódico de la biblioteca, ésta me fue revelando otras vetas que me acompañaron incluso en preocupaciones extraliterarias. Asombraba su vientre generoso prodigando filosofías, sociologías, historiografías y fabulaciones herméticas. El Mundo como Voluntad y Representación –en un tomo imponente– de Arthur Schopenhauer, los Diálogos de Platón, El hombre y sus símbolos de C. G. Jung, Los grandes filósofos de la antigüedad de Diógenes de Laertes, El sentimiento trágico de la Vida de Unamuno, Zárate, el Temible Wilka de Ramiro Condarco, Merleau Ponty, Swami Vivekananda, Martín Buber en fin, además de una robusta colección de más de 80 títulos de la Nueva Biblioteca Filosófica TOR, por la que desfilaban en libritos naranjazulinos, de Aristóteles a Rosseau, de Leibniz a Spinoza, de Fichte a Erasmo de Rotterdam, entre muchos más. Épocas en que la lectura de los clásicos, era para un escritor un cimiento sólido destinado a criar una formación literaria gravitante.

Pero por supuesto, no vaya a suponerse que yo me engullía todo ese banquete dispuesto a lo largo y ancho de los anaqueles, en realidad acometía uno y otro libro sin demasiado orden, pero sin pausa y con aplicado entusiasmo. Fue una ventana fantástica que permitió avizorar ese vasto enjambre de mundos que trafica el lenguaje: novelas, poesías, ensayos, filosofías entre arborescentes páginas, ese inacabable libro de arena que prefiguró –otra vez– nuestro maestro del infinito literario, Borges.

No era una gran ni copiosa biblioteca, pero toda biblioteca empieza siendo una ventana que se ahonda en el tiempo, que se multiplica en visión y horizontes. Una plataforma que expande la mirada y que permite descubrir esos mundos disímiles forjados por la palabra, que invita a discurrir por ese afelpado bucle colmado de imaginarios y certezas heteróclitas, provocando acceder incluso al pensamiento y la piel de escritores que aun habiéndose marchado continúan prolongando su voz a través de su obra. A propósito, Francisco de Quevedo, en un verso escribía: “Retirado en la paz de estos desiertos,/ con pocos, pero doctos libros juntos,/ vivo en conversación con los difuntos/ i escucho con mis ojos a los muertos”.

Al percibir mi interés por los libros y la fijación ininterrumpida por ellos, mi padre me fue entregando uno que otro ejemplar que pudiera ser de mi interés. Un día me puso en las manos Estrella segregada de Cerruto, magno regalo para mi avidez poética. El libro de horas de Rilke, que le obsequió Milena Estrada Sainz, en vida. Parte de la biblioteca paterna fue una hemeroteca robusta, suplementos literarios y culturales de todo jaez, revistas culturales, colecciones de “Presencia Literaria”.

Al cabo de los años asumí que una biblioteca es una herencia, una pasión y un cultivo, y no simplemente una cosecha entusiasta de libros. Un legado que trabaja diferentes modulaciones del pensamiento, un fecundador y multiplicador de imaginarios. Es un animal fabuloso que respira y camina mudando de piel y de rostro, que se contrae y expande.

No es pequeño el patrimonio recibido. El tiempo me ha permitido valorar algo fundamental dentro la cultura literaria en nuestra lengua: los autores del Siglo de Oro español, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, frondosos e imponentes maestros, pero fundamentalmente el escritor central del periodo: Miguel de Cervantes Saavedra. El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha es sin duda el libro más importante de la biblioteca, un ejemplar imponente con tapa de cuero, editado por Espasa Calpe. El Quijote: padre y ángel tutelar de la novela universal.

Congregados en la biblioteca se hallaban además buena parte de los autores españoles de la generación del 27, siendo los preferidos de mi padre: García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Miguel Hernández y el gran Antonio Machado. Ellos me provocaron incluir posteriormente en esta troup briosa a Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. En la misma vena –por sugerencia de mi fraternal poeta hermano, Adhemar Uyuni– a Guillermo Carnero, Pere Gimferrer, Ana María Moix y al revulsivo poeta, Leopoldo María Panero.

Asumida en su vasto laberinto verbal, las recurrentes lecturas terminaron otorgándome la indecible experiencia de un vertiginoso viaje: por el placer, al modo barthesiano, la zozobra con Lovecraft, caída en las oquedades del alma con Dostoievski, la iluminación con Hölderlin, visita a la otredad de la mano de Cocteau, la inmersión en el tiempo con Proust, o ese laberíntico angst y desencuentro ontológico que provocáronme La Náusea de Sartre o La muerte de Maurice Maeterlinck. Temprana calistenia para encarar posteriores lecturas abisales, El pesa-nervios de Antonin Artaud, o Breviario de Podredumbre de E.M. Cioran. Por lo mismo, la lectura no deja de ser una vuelta al ajayu en 80 mundos.

El crimen freudiano del padre, se fue gestando lenta e inevitablemente. Sin dejar de ser la biblioteca paterna, empezó a ser además la literatura de este tiempo, y en ese antiguo y memorable estante fueron atracando otras obras. Alternándose, acaso dialogando y, por supuesto, dialectizando con lo anterior: nuevos títulos, autores y escrituras irrumpieron en este espacio.

Otros estantes fueron brotando a contrapunto del original, acogiendo áreas temáticas infrecuentes, porciones urgentes del pienso y de la literatura contemporánea. Lo nacional popular y no popular. La filosofía clásica leída por contemporáneos, crítica de los diferentes tipos de razón (Pura, Dialéctica, Política, Cínica, Boliviana, Literaria, e incluso una Crítica de la pasión pura de Majfud). Antropologías y semióticas inalámbricas. Medusarios políticos. Arte e historia. Y, enriqueciendo el bagaje de la literatura nacional, sobre el antecedente paterno de Nataniel Aguirre, Adela Zamudio, Gregorio Reynolds, Céspedes y Medinacelli, sumé una troup de escritores bolivianos contemporáneos: Urzagasti, Mitre, Hilda Mundy, Saenz, Ferrufino Coqueugniot, Terán Cabero, más el lector de lectores, el maestro nuestro, Cachín Antezana.

Gilles Deleuze, decía que la filosofía sirve para entristecer, para denunciar la mistificación, sirve para hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo, para hacer hombres libres. No cabe duda. El conocimiento y su irradiación nos comprometen con el mundo, la cultura y la historia. Casi imposible pensar el cambio social y cultural sin una batería de libros precedente y consecuente. Ergo, los libros suelen ser más poderosos y efectivos que las armas.

Las bibliotecas no son simplemente el archivo de gustos personales, un museo de caprichos o un catálogo de los propios placeres. Son algo más gravitante, su función principal: la lectura, la que nos confronta con el mundo, nos provoca pensar, nos impulsa a actuar. Somos lo que leemos, los libros son un espejo y una interpelación permanente, lo que no les quita su capacidad de gozo y expansión inefable. Leer es también una manera de vivir y conversar intensamente con el mundo. Dialogar con el otro y con nosotros desde las páginas. Fatalmente, son un extravío y reencuentro en ciclos de apetencias impredecibles.

Desde la monumental y trágica Biblioteca de Alejandría, hasta la infinita Biblioteca de Babel, cada pequeña o magna colección de libros es una prolongación de estos arquetipos, un apetito de comunicación y trascendencia. Genealogías, partos, vasos comunicantes, insurrecciones verbales, metamorfosis, hierofanías, viajes, visiones, conspiraciones, alimento, y formas gravitantes de transmisión –como lo entiende Debray; los libros, más su constructo celeste: las bibliotecas. Olas de letras en la letra. En el maravilloso Quijote resuenan las gestas de las novelas de caballería, en el más reconcentrado Lezama se agita Góngora, en los versos de Pound respira Dante, en los poemas de Rubén Vargas, Paul Celan. Y en la pequeña biblioteca personal, la luminosa Biblioteca de mi padre. Gracias Dulcardo.

Deja un comentario