/ Luis Iñiguez /

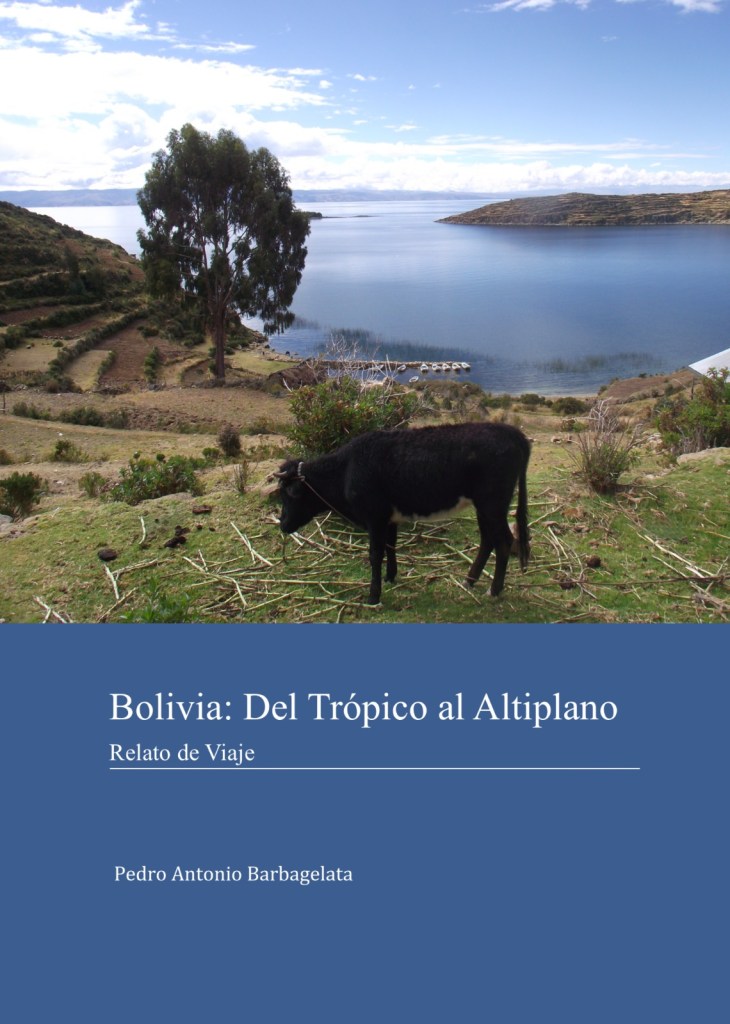

Pedro Barbagelata lleva escritos y publicados cinco libros exclusivamente dedicados a relatar sus viajes a diferentes regiones y países que ha visitado. En uno de ellos -que lo menciono en este espacio-, Bolivia: Del trópico al altiplano, resume sus experiencias durante dos viajes a Bolivia.

Parecería que el género de los relatos de viajes con perspectiva de naturalista, que en el pasado eran los más espectaculares, es cada vez menos frecuentado en la literatura. Deben existir muchas razones que explican esta situación. Tal vez una de ellas fuera la creciente dificultad para encontrar regiones inhabitadas, impolutas que puedan satisfacer a plenitud los deseos y la mirada del naturalista. Para viajeros como Humboldt, Tadeo Haenke, d’Orbigny y otros que visitaron las Américas, intentando describir la naturaleza y la vida de hábitats desconocidos, solo se requerían fondos adecuados y el ímpetu para embarcarse en una aventura con tintes de fatalidad. Convertidos en auténticas odiseas, sus viajes se plasmaron en relatos universales, fascinantes y de profunda riqueza intelectual. Hoy, en cambio, no es tarea simple ubicar espacios semejantes. Todo parece estar poblado: en algunos casos invadido por selvas de cemento y, en muchos otros, colonizado por objetos ajenos al entorno, entre los que los plásticos encabezan la lista de indeseables.

Al mismo tiempo, se ha ido difuminando la posibilidad de emprender una aventura en entornos desconocidos, ese anhelo que muchos –sobre todo los naturalistas– alimentaban con audacia, asistidos tan solo por un acompañante algo matrero y por algunas bestias de carga. Las mulas que antes cargaban pianos desde las costas del Pacífico, hoy sobreviven en reducidos núcleos rurales, y los caballos que veíamos marchar marciales en las fiestas patrias o en las entradas del Carnaval de Oruro llevando un Lucifer de barriga prominente son ya presencias esporádicas. La disponibilidad de modernos medios de transporte y el advenimiento de la tecnología GPS han mermado notablemente la dosis de aventura que ofrecían aquellos recorridos. Por todo ello, el viajero actual puede sentir cierta timidez al escribir sus relatos con una mirada de naturalista. Una buena parte de su posible audiencia tienen acceso a versiones orales sobre numerosas regiones en el ciberespacio, aunque a través de descripciones sin profundidad con marcada superficialidad.

En una ocasión cedí a las sugerencias de colegas y amigos –posiblemente animados por mis relatos orales de algunos viajes de trabajo a lugares relativamente exóticos y pocos transitados por la marea turística– e intenté volcar esas experiencias en el papel, abandonando el emprendimiento a poco de empezarlo. Identifiqué dos escollos que se interponían en el camino de llevar el intento a buen puerto.

El primero tenía que ver con la fidelidad que exige un relato de viaje, libre de adiciones ficcionales o parches, si uno quiere mantenerse como un honesto escribidor. Si las vivencias no se plasman poco después de la travesía, quedan expuestas a la erosión inevitable de la memoria. Con el tiempo, la erosión origina baches todavía remontables y, luego, grandes vacíos, si no valles insalvables que le restan el carácter descriptivo indispensable para un enfoque naturalista. La solución hubiera sido un riguroso diario de viaje que yo no llevaba. Contaba solo con anotaciones técnicas de mi trabajo, pero que aportaban poco para un relato vívido. El peligro de no contar con un diario conduce las buenas intenciones a las puertas de la imaginación. Una vez dentro, el poder de la invención ofrece lo necesario para construir puentes improvisados que, si bien pueden añadir matices literarios agradables, liquidan la fidelidad y contaminan el núcleo veraz del relato. Basta un ejemplo: nadie podría rebatirle a un autor que describe cómo un jaguar –tras un tormentoso aullido (aunque los jaguares no aúllan)– se perdió en la espesura de la selva asustado por su mirada desafiante. No es casualidad que los grandes cronistas de viajes mantuvieran siempre un estricto diario donde resumían sus experiencias diarias en los mundos que visitaban. Las fotografías que hoy almacenamos en formato digital por centenares son de una tremenda ayuda, pero no sustituyen lo esencial: lo reflexivo y narrativo que sintetiza un diario.

El segundo escollo tenía un carácter ético: encontrar el lenguaje apropiado para describir a las sociedades con las que se interactúa –sus expresiones culturales, sus dinámicas sociales, incluso detalles en apariencia triviales como sus medios de transporte– sin ofender a quienes, amando lo propio, podrían sentirse heridos por un comentario gratuito o una forma peyorativa, por inocente que parezca. Mis interacciones con colegas de distintas culturas me mostraron la necesidad de una vigilancia extrema para no caer en la arrogancia de quien se cree el mensajero del progreso. El relato debe ser escrito desde una perspectiva de respeto, no desde la valoración superficial. Esto no equivale a evitar la crítica o la observación profunda, sino a enmarcarla reconociendo el conocimiento y las perspectivas locales. Nunca olvidaré una lección personal en mis primeros años como investigador durante una reunión realizada en Puno, Perú. Al comenzar mi presentación, afirmé que los sistemas de producción de camélidos de la región andina eran ineficientes. Los antropólogos peruanos, dedicados a recopilar el conocimiento indígena de los sistemas de cría animal de los Andes me interpelaron señalándome el error de mi mirada. Habría podido señalar lo mismo, pero reconociendo que los criadores andinos utilizaban prácticas ancestrales cuyo conocimiento era indispensable para hablar de eficiencia y proponer mejoras.

Una sugerencia técnica constructiva puede ser legítima si se circunscribe a observaciones físico-naturales con parámetros universales. Cuando d’Orbigny visitó el valle alto de Cochabamba, en un área donde confluían tres ríos, su ojo experto vislumbró el sitio ideal para un embalse. Más de cien años después se construiría allí la laguna de La Angostura. Bajo ningún punto de vista las sugerencias de cambio deberían trasladarse al terreno de la cultura, las costumbres o el entramado social. La única sugerencia permisible es la de la mirada misma: observar con curiosidad y humildad, y comprender la lógica y los objetivos del sistema con el que interactúa, antes de proponer un cambio. Es el principio fundamental de la buena extensión agrícola, tan bien expresado por Luis Ramiro Beltrán, y que todo cronista viajero debería aplicar.

Si bien la ausencia de un diario y escribir en el lenguaje correcto no eran aspectos insalvables, demandaban muchísimo tiempo del que no disponía, por lo cual decidí posponer escribir mis relatos hasta los años de la jubilación. Ya en estos años en los que el tiempo no es limitante, tampoco me fue posible concluir la idea. La memoria había perdido mucho de los detalles necesarios para lograr un relato fluido. Abandoné la idea definitivamente y decidí encausarla por otros derroteros. Pero volvamos a Pedro Barbagelata.

Pedro es argentino, entrerriano de nacimiento y de corazón. Vive en su querida Paraná, ciudad bordeada por el imponente, ancho y legendario río homónimo. Ha sido un investigador genetista de maíz con una brillante hoja profesional. Lo conozco desde 1969, cuando compartimos un curso de posgrado. Es conocido en el mundo de la producción agrícola argentina por haber sido pionero en introducir un concepto revolucionario de labranza: la siembra directa. Hoy es productor de soya, trigo, maíz, alfalfa y ganadería en su campo, donde aplica todos sus conocimientos y logra un ritmo sostenible de producción en una interacción amigable con su medio ecológico.

Interactuar con Pedro es interactuar con la naturaleza. Su capacidad para describir las circunstancias y experiencias que ha vivido es enriquecedora. Pedro ama a la gente, a los ríos, al medio ambiente, a los pájaros, a los cuales identifica por sus trinos y colores, y, en fin, a los entornos naturales. Sus audiencias se silencian para escucharlo relatar, algo poco común en su bullicioso entorno.

En sus años de jubilación optó por realizar viajes a diferentes lugares del planeta entusiasmado por su hijo Andrés, un personaje tan agradable como su padre. Andrés ha viajado por todo el mundo en bicicleta –si no encontraba grandes masas de agua de por medio– o en avión cruzando océanos, pero siempre con su bicicleta y su mochila. Comparte con Pedro una mirada de naturalista, descriptiva y humilde. Disfrutan ambos de cosas simples: por ejemplo, compartir una comida en una comunidad Dao en una montaña recóndita en el norte de Vietnam, solo accesible a pie o en moto; o contemplar a un loro atrevido que se encuentra picoteando las papayas de un árbol en la Amazonía peruana. En cualquier caso, afirma él que “en estas pequeñas cosas siempre hay mucho que aprender”.

Algo importante: lleva un diario que lo escribe con precisión gracias a su mente sinóptica. Por otra parte, no creo que para él demande mucho escribir con el lenguaje de respeto y consideración por el otro. A riesgo de errar, puedo decir que es una de las pocas personas que conozco capaz de pergeñar comentarios no ofensivos, pero que impactan a sus interlocutores.

En su segundo viaje se quedó con nosotros. Con el fin de hacerle su viaje más fácil, le preparé un itinerario que incluía hoteles cómodos y visitas a lugares turísticos, tal como dictan las guías más utilizadas. Pedro se acomoda a todas las circunstancias y aceptó con agrado el itinerario, en el que lo acompañé: un recorrido por los valles más relevantes de Cochabamba, y por la Chiquitania y Samaipata, en Santa Cruz. Al conocer su nueva faceta de viajero, estoy seguro de que habría preferido rutas distintas que nos llevaran a dormir acomodados en las ramas de un árbol frondoso, o en las proximidades de una playa ribereña, como lo hace con su hijo Andrés, para adormecerse con el discurrir cantarino del río. De todos modos, logró romper el cerco de la ruta. En la primera mañana en Santa Cruz no lo pude ubicar en el desayuno, pero apareció poco después. Había salido de madrugada para visitar el Mercado del Abasto, donde charló con la gente en la penumbra de la madrugada. Quedó maravillado con las especialidades mañaneras orientales: el zonzo, la empanada de arroz y el cuñapé –que en la Argentina conocen como chipá–. Estos personajes pueden sentirse felices tanto en un restaurante de postín como en un mercado o un puesto callejero. En la región de Luang Prabang, Laos, encontrándose con hambre, dieron con un puesto al aire libre donde se ofrecían vegetales, larvas de bambú (dong la) y una especie de felino prácticamente tostado, con su pelambre. La gente se apelotonaba para adquirir el producto. Compraron lo que debió ser un gato y se lo comieron como si fuera caviar. Cuando le pregunté si tenían tanta hambre como para lanzarse a devorar un gato y si este era delicioso, Pedro me miró con asombro y dijo parsimoniosamente: “No debes perder la oportunidad de aplacar tu hambre con algo que es relativamente familiar y que la gente lo come. En cuanto al sabor del gato, cualquier cosa es deliciosa si te empeñas en que eso sea así”.

Con la idea de presentar a los lectores de El Duende este pequeño aporte de Pedro Barbagelata al género de relatos de viajes modernos, le pregunté si me autorizaba a compartir una versión digital de su libro con la audiencia de esta publicación cultural literaria, en su nuevo formato. Su respuesta no se dejó esperar: “Con el mayor de los agrados, utilízalo. Me sentiré honrado y feliz si de alguna manera despierta interés”.

Quien estuviera interesado en visitar Bolivia: Del trópico al altiplano solo debe hacer un clic aquí para ingresar al pdf. Encontrarán que, además del texto, el libro contiene mapas de sus recorridos y una serie de fotografías, algunas muy sugerentes, como la de una oveja que, mirando por un agujero, parecía comunicarse con un plácido burro en un corral, o tal vez miraba a Pedro como a un intruso.

Deja un comentario