Ocho años después de haber sido encontrada en el archivo del autor, Alan Castro Riveros (editor) y Rodolfo Ortiz (cuidado de edición), acaban de publicar, bajo el sello de La Mariposa Mundial, en coedición con Plural editores, la primera edición de esta novela de uno de los grandes autores de nuestras letras.

La novela La araña gigante de Sergio Suárez Figueroa se presentó este jueves 23 de mayo en La Paz. Ortiz, al referirse a ella nos dice: Situada en el tránsito infernal hacia los sesentas, la novela relata el asentamiento del polizón rioplatense Gervasio Falco. Dejado a su suerte en la ciudad de Oruro y acompañado del nihilista peruano Percy Liviebski, aparece, al cabo, a la vera de Tembladerani en La Paz. Su fuga, muda y asida a sus espectros, se entrevera con la vida fisurada de una saga de escritores y artistas: el pensador Vancini, el jorobado Abraham Sotomayor, el espinoso pintor Kolia, el poeta Jaime Stil y la ráfaga Hernández; habitantes entrañables como el propio Suárez Figueroa. “La Araña estaba en reposo detrás de los árboles (…) inesperadamente apareció en nuestras espaldas”.

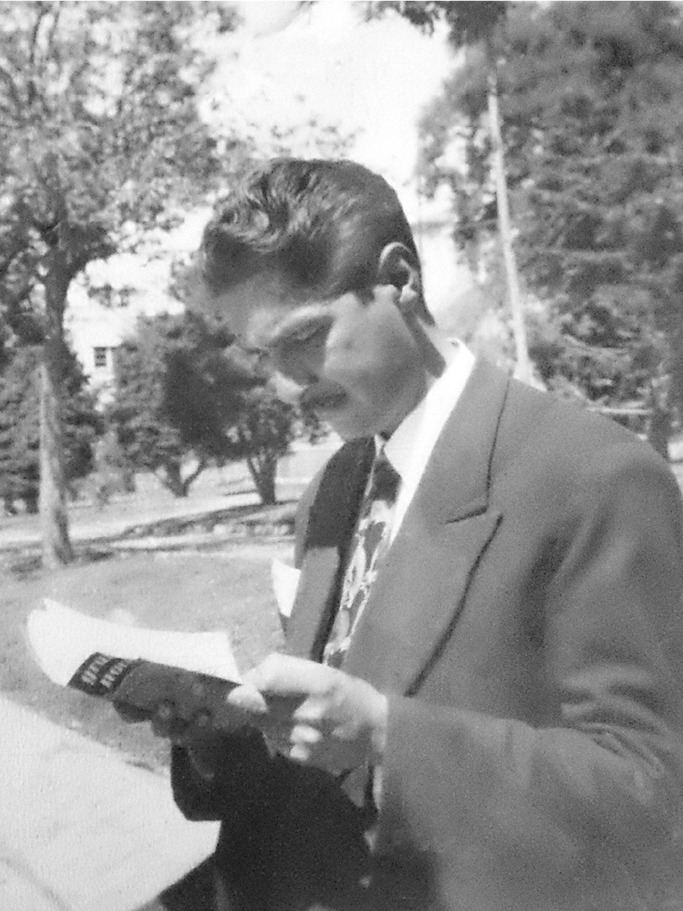

Reproducimos un fragmento de la segunda parte (cap. XI, pp. 228-30), pequeña muestra del talante de la escritura narrativa de Suárez Figueroa [1924-1968]:

Dos días después, Liviebski, un poco optimista por los doscientos mil billetes que aún no había comenzado a gastar, andaba las calles próximas al mercado que estaba junto a la vía férrea, con una grave parsimonia flemática.

Posó sus ojos indiferentes en todos los rostros que pasaban por su lado –cholas, indígenas, abogados– y sintió un profundo frío dentro de su espíritu.

Una locomotora pasó en ese momento pitando estridentemente, y la melancolía se acentuó.

El contorno de los cerros en esa tarde plomiza, casi blanquecina por el cielo próximo a lloviznar o a nevar, se cernía frente a sus pupilas con un relieve que parecía que lo iba a asfixiar.

Al doblar el recodo de una calle, un espectáculo de muchedumbres le lastimó los ojos.

Era una gran multitud. ¿Qué miraban? Sintió que su curiosidad se despertaba. Se introdujo entre todas esas cabezas. Alzó un poco el cuello. Lo que vio no era nuevo, pero esta vez pareció fascinarlo. Un grupo de ágiles saltarines bailaban encendidos de una dionisiaca euforia. Bailaban al compás de una banda que ejecutaban unos hombrecillos de rostros cobrizos y ojos oblicuos. Algunos de ellos usaban abarcas. Todos vestían con ternos oscuros. Tocaban trompetas y saxos. Uno de ellos pegaba terriblemente sobre un enorme bombo.

Los danzarines, que pegaban grandes saltos al compás de la música, llevaban una especie de traje ceñido color blanco, en cuyas superficies, dibujadas con hilos de color brillante, rojos, verdes, violetas, púrpuras, simbolizaban animales míticos: dragones, serpientes aladas, cóndores.

Sobre estos, para hacer la indumentaria más oscuramente misteriosa, caía una hermosa capa [casi] del mismo color [que el] del traje ceñido. Sobre ella, con lentejuelas, se percibían los mismos dibujos y figuras. No todos ellos llevaban la capa. Otros vestían en otra forma, pero la diferencia no era mucha, sustancialmente.

Lo que más le impresionó a Liviebski fue la caparazón enorme que llevaban todos en la cabeza. Una terrible máscara, casi desproporcionada en relación al cuerpo, que lucía una especie de profunda ferocidad aunada a una especie de satánica alegría.

Era una máscara de vivos colores, de grandes cuernos. Ojos ahuevados. Los dientes, espejuelos dentados en forma triangular, cuya punta pendía hacia abajo, daban a las máscaras una catadura siniestra.

Había entre ese grupo también un oso, y una especie de cóndor. Todos bailaban y daban grandes saltos.

Liviebski pensó: ¡Qué costumbres tan extrañas!

Pensó en esos raros demonios, que luego irían, quizás dentro de un mes o dos –pues aquello era un simple ensayo– a bailarle a una virgen.

Pensó en Baudelaire, en su satanismo; en Dostoievski y en su mecánica ética, que iba desde el más franco demonismo, hasta resolverlo en una contrición angélica.

Pensó: En las grandes religiones la luz abatió a la tiniebla. La tiniebla ahora hace visajes y busca el homenaje de la luz, del cielo.

Viendo todo aquel conglomerado de entes demoníacos ensayando para adorar [a] la madre divina, Liviebski sonrió, y recordó de inmediato a Nicanor Barriga.

Salió de entre la multitud y se encaminó hacia el centro. Iba pensando en que Barriga era casi un símbolo de todas esas quiméricas costumbres y creencias. Fluctuaba de lo demoníaco, las cartas, los brujos, hasta caer más tarde –no lo había comprobado pero lo intuía– quizás en una fe profundamente grandilocuente y sincera ante las imágenes católicas.

Deja un comentario